SGDA 能量秀|王远:路径之外的路径

「SGDA 能量秀」倡导真诚交流,皆在以交流步入设计师的精神领地,倾听他们触动心弦的真实故事,共享困境的锤炼与成长的蜕变。我们鼓励突破常规,回归生活本质,直击问题核心。系列访谈如一幅幅鲜活的设计师肖像,描绘他们在社会脉络中的角色印记、面对种种挑战的姿态以及与时代的紧密交织。

「SGDA 能量秀·2024」正式重新启航,直击中国设计前沿,聚焦“SGDA会员”——一群创新驱动的灵魂。这场别开生面的盛事,将解锁设计师们的职场密钥、生活剪影与创意熔炉。访谈以独特视角探秘设计师们的灵感源泉,挖掘他们独到的设计哲学、实战智慧与价值坐标,旨在点燃设计火种,撒播革新火花,构筑行业启示录。

「SGDA能量秀」不仅是创意交锋的对话平台,更是对生活美学、设计蓝图、探索边界与未来构想的深度对话空间,每个瞬间都饱含炽热的情感温度。2024年,SGDA能量秀联手@陆俊毅_设计现场,蓄势进阶,为SGDA会员们开辟自由表达的疆域,接纳多元思维。

于此,每一个见解都是对时代脉搏的有力回应,每一次对话涌动着创新基因的澎湃活力,每一次共鸣昭示着对设计力量的坚定信念与对未来的热忱憧憬。让设计智慧在「SGDA能量秀」的舞台上璀璨绽放,照亮中国未来设计的前进步伐。

王远,Studio Yuan艺术指导。以其跨文化的设计视角和创新思维,在国际设计界崭露头角。2020年毕业于德国斯图加特国立造型艺术学院的他,作品屡获殊荣,包括纽约TDC新升奖、纽约TDC评审奖、GDC(平面设计在中国)银奖铜奖&评审奖、澳门国际设计双年展金奖、芬兰拉赫蒂国际海报三年展第2名、 莫斯科国际设计双年展金蜜蜂奖、Award360° 年度最佳包装设计奖等。其作品不仅在奖项上获得认可,还曾多次参选东京TDC(Tokyo TDC)、首届中国TDC(China TDC)、NB9、首尔Typojanchi国际字体设计双年展、瑞士卢塞恩国际动态海报节以及香港国际海报三年展等国际展览。

“探索不同的设计路径”是王远一直以来努力追求的方向。他希望可以通过高质高效的视觉语言建立起与用户之间的信息传递。除了在专业领域上不断突破外,王远还积极探索自主品牌的发展,尤其是在人宠生活方式的品牌塑造方面,尝试通过设计语言挖掘更多的面向与价值。

对他而言,设计不仅是一种职业选择,更是一种自我表达的方式。无论是在德国接受严谨的艺术教育,还是回国后创立自己的工作室,王远都希望以开放的心态拥抱设计带来的无限可能性。他的设计,是对细节的敏感,是对跨文化融合的深刻理解,更是对创新不懈追求的体现。

本次专访将深入探讨王远的学习生涯、设计理念及其对行业未来的思考与责任感,展现了一个多维度的设计创作者形象。通过对他在德国的学习经历、回国后的创业历程及对设计趋势的见解与分享,我们得以窥见他是如何在东西方文化的交融中汲取灵感,并不断挑战自我以达到更高的创作水平。此外,王远还希望设计师群体在自己熟悉的设计路径之上减少自我的不断复制,跳出因流量焦虑而形成的模式化套路,进行更多的自我探索与表达。他认为,通过持续的学习与吸收(输入)以及不断的创作与表达(输出),设计师们亦能在实践中寻求新的突破,创造出更具影响力和独特性的作品,同时也促进整个行业的健康发展。

SGDA:

请和我们简单分享您在德国的学习经历,以及在L2M3的实习经历对您的影响?

王远:

德国的学习过程分为两个阶段。在HfG Offenbach跟随Sascha Lobe、Klaus Hesse以及Eike König教授学习西文字体设计、版式编排等内容。后来转校到了ABK Stuttgart后跟随Patrick Thomas教授继续学习至毕业。转校的契机也是因为最初收到了Sascha关于工作职位的邀请邮件,但是工作一周后我发现自己很不习惯每天上班式的生活,于是改成了实习。

L2M3和我一直很想要去的ABK都在斯图加特,所以很顺理成章地给Patrick发去了一封转校申请邮件。在L2M3期间参与了卡塞尔文献展、保时捷70周年等设计项目,这段工作经历可以浓缩为学习阶段里的其中一个开窍瞬间。Sascha和同事们在字体设计、版式布局以及图形处理上的微妙分寸感给了当时的我很多启发。设计的招式既可以大开大合也可以轻揉慢捻,在大体量的项目里也游刃有余,字里行间都是功夫。

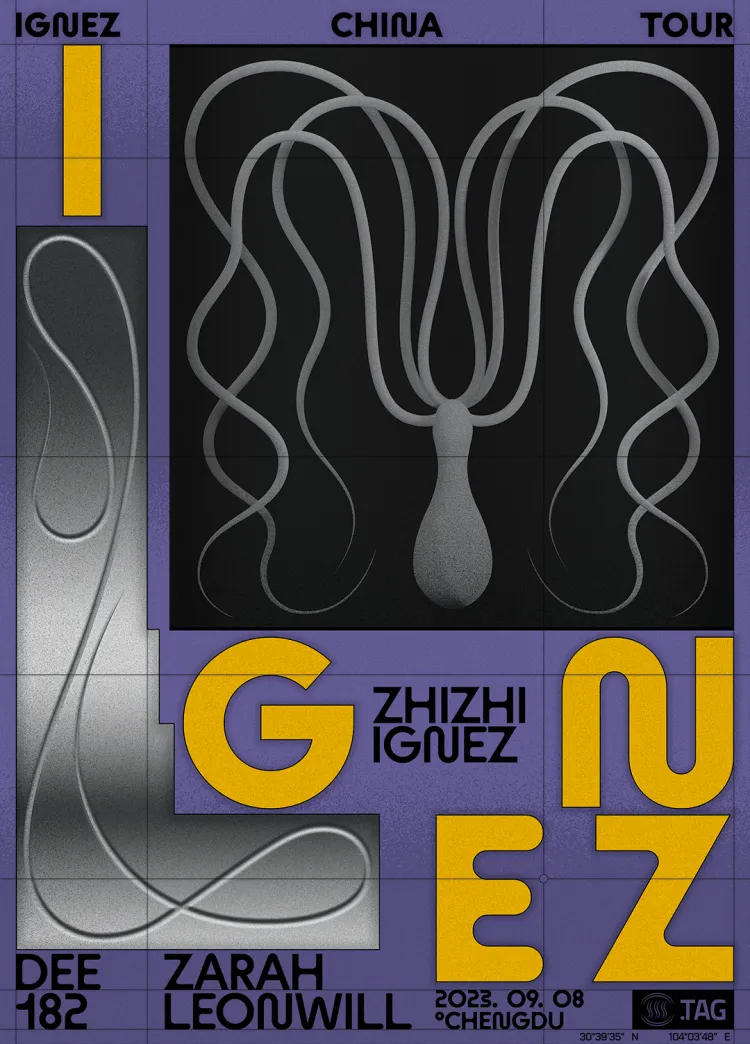

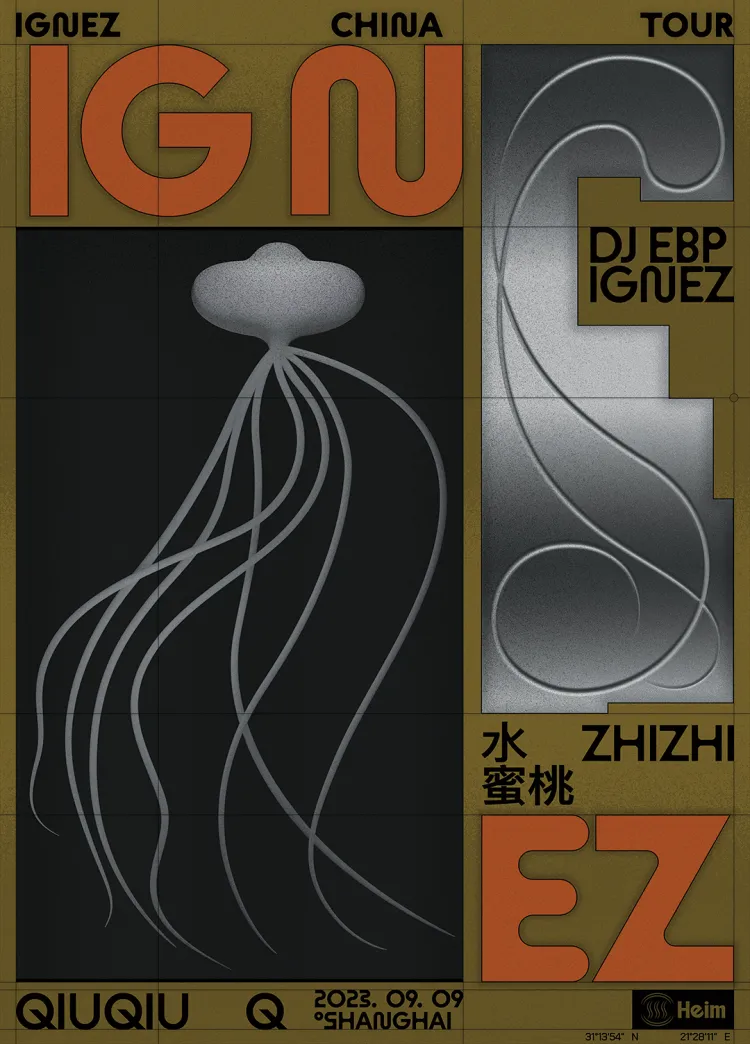

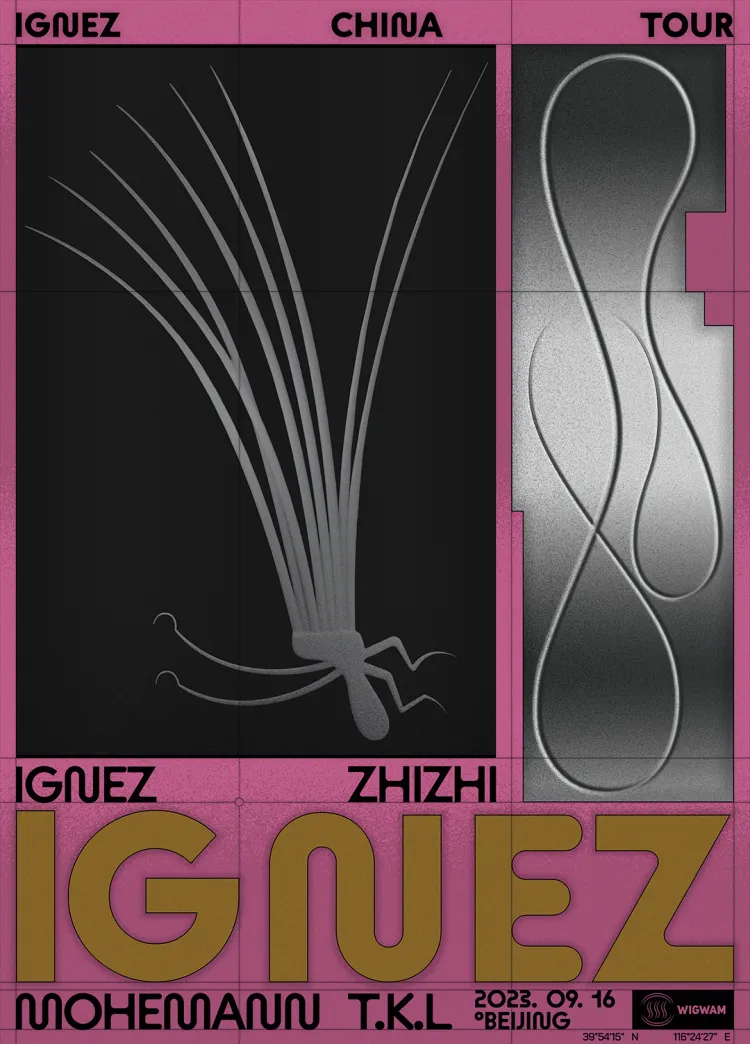

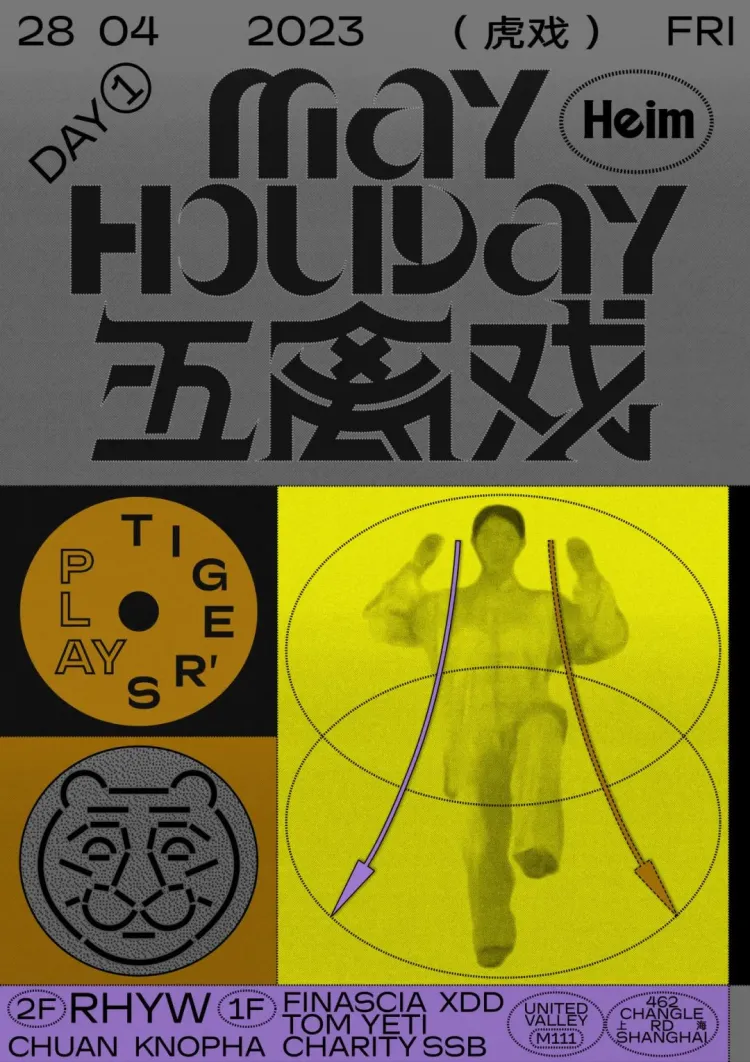

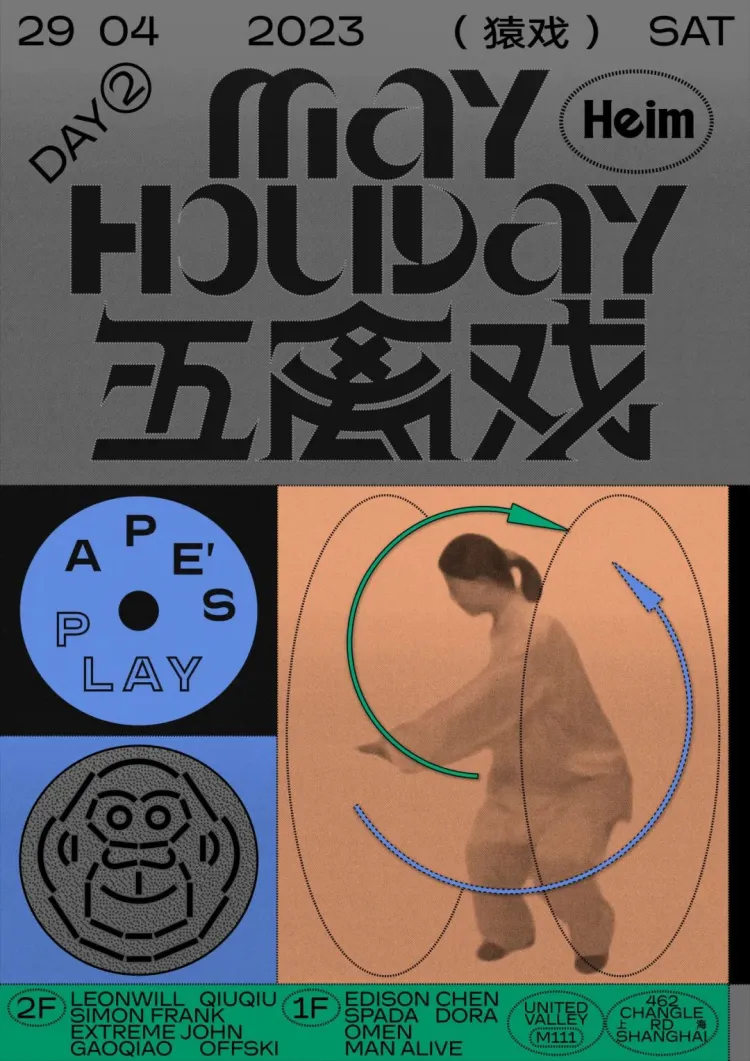

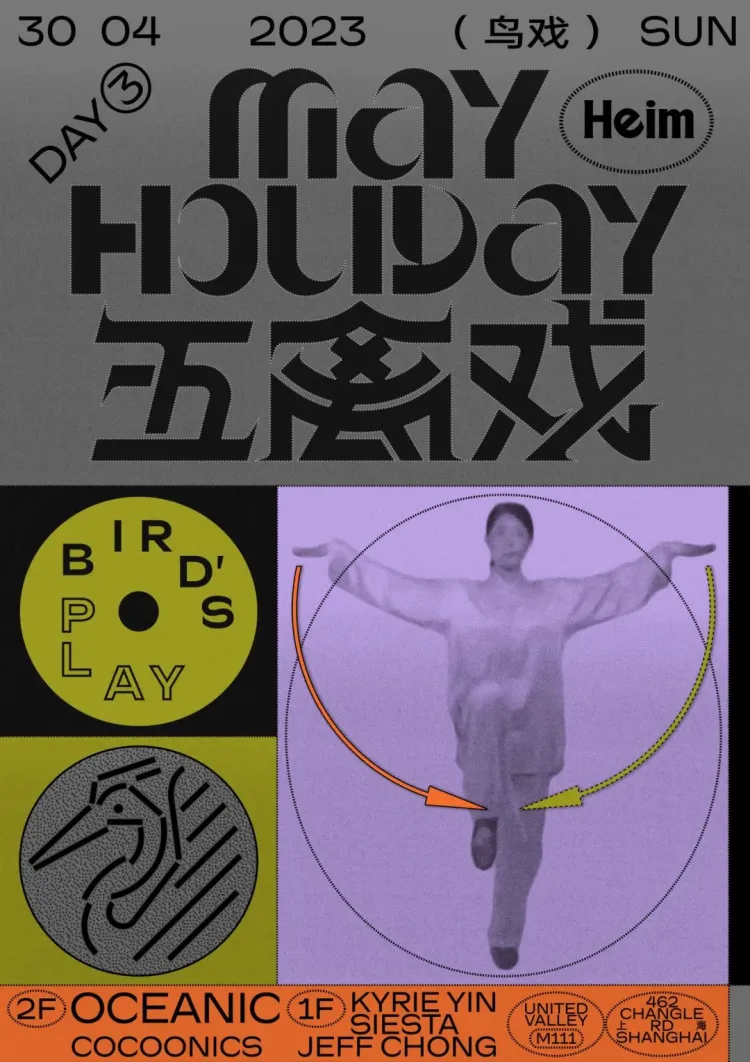

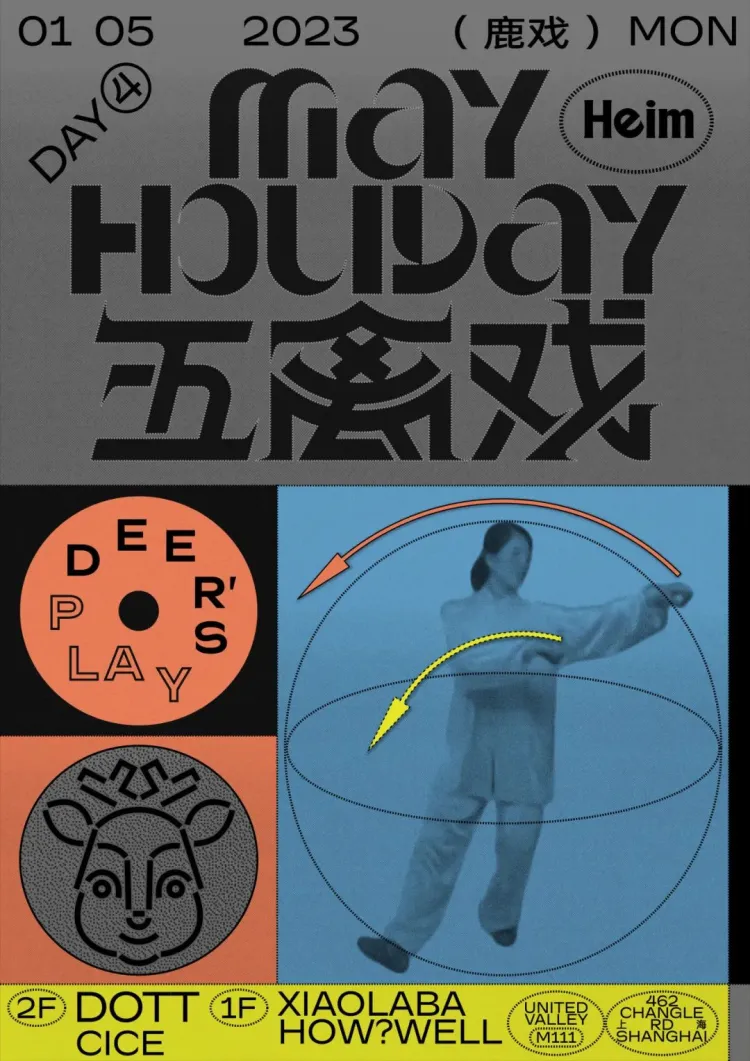

Ignez China Tour(feat.谭家立)

SGDA:

中德设计教育有何不同?

王远:

我在东南大学时期读的是工业设计,四年间接收了很多产品和环艺的内容,后来在德国相对系统地学习了视觉传达专业课程。因为所处的时间和所处的环境充满了差异性,所以我只能片面地从那个时期我的主观感受出发:一个更强调教,一个更强调学。前者的学习内容更侧重自上而下式按部就班式的授课内容占比,而后者则侧重于学生们更主观更自由地自我探索和消化吸收。

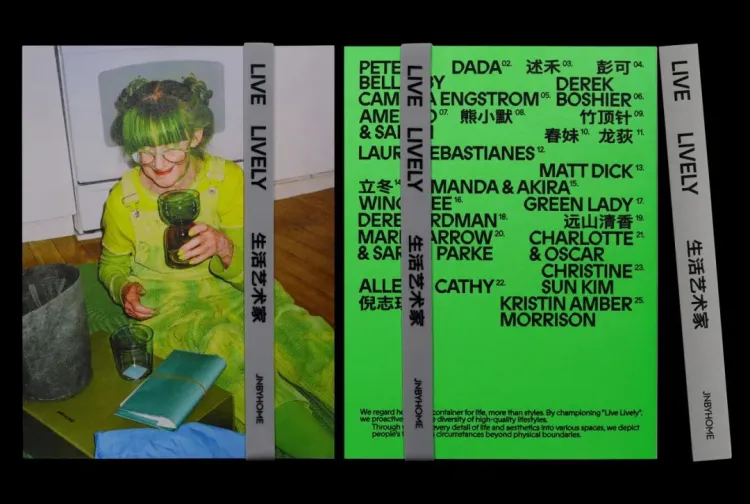

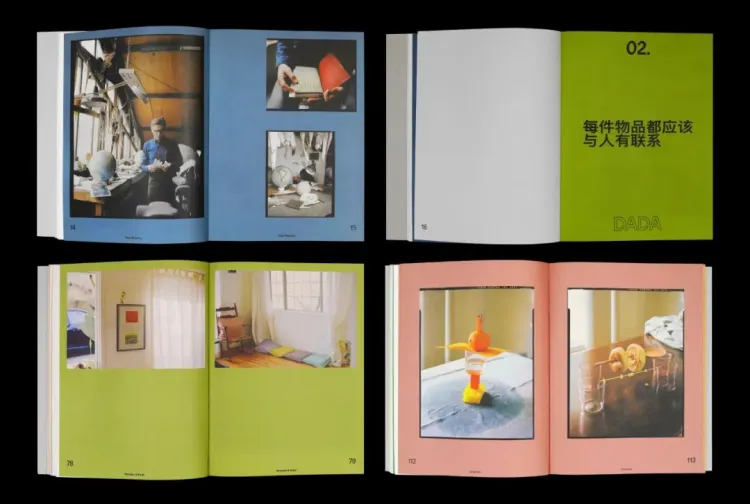

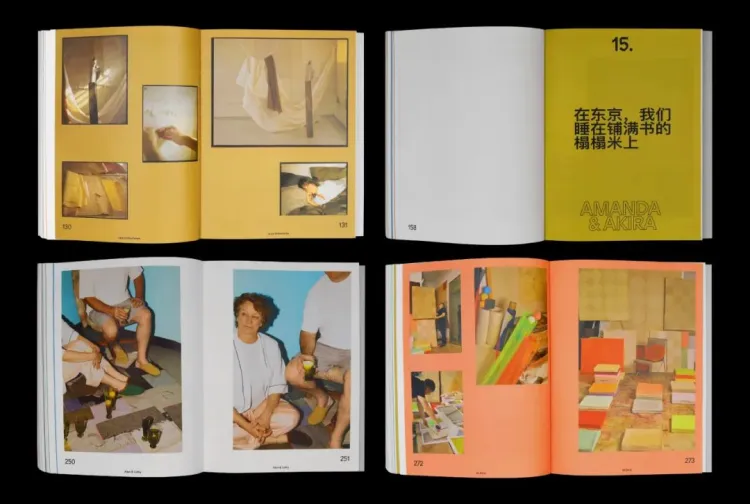

生活艺术家(feat.杨懿)

SGDA:

在德国学习生活多年,是什么触发您回国创业做设计?您觉得中国的客户和市场环境与欧洲有何不同?

王远:

回国主要是因为我自身厌倦了在德国比较单一的生活。市场环境是一个大而宽泛且充满了变量的概念。或许可以从工作方法这一个很小的角度切入,管中窥豹。一个显著的区别可能是沟通方式,相较于微信群聊的实时性与压迫感,邮件沟通以及严格按照Timeline进行更有助于设计师在自己的节奏里放松下来,专注于项目本身。

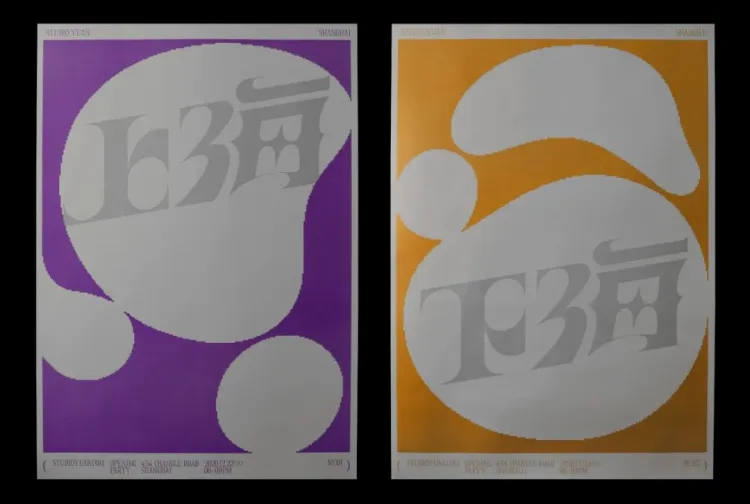

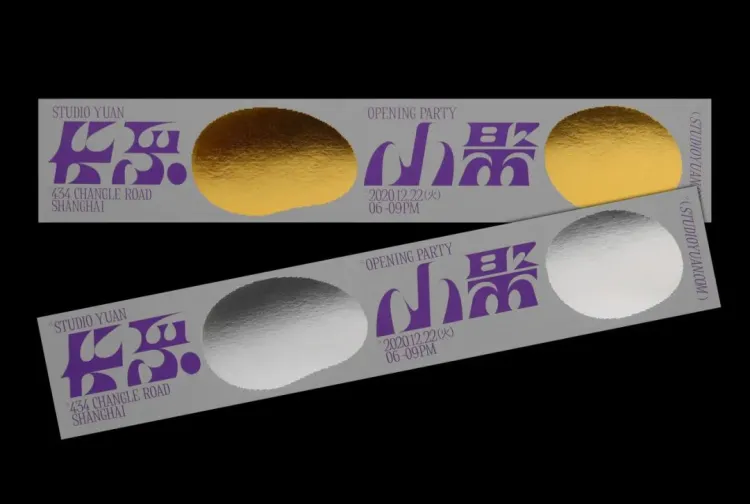

上海下海

SGDA:

经营工作室最棘手的部分是什么?

王远:

最棘手的部分可能是我自己。我正在学习如何更加信任别人。

合二为一

SGDA:

最初如何寻找客户?

王远:

最初也是客户来敲门,然后彼此建立一个长期的合作连接。我不是一个擅长主动社交的人类,虽然站在工作室的发展角度上这不是一件好事。

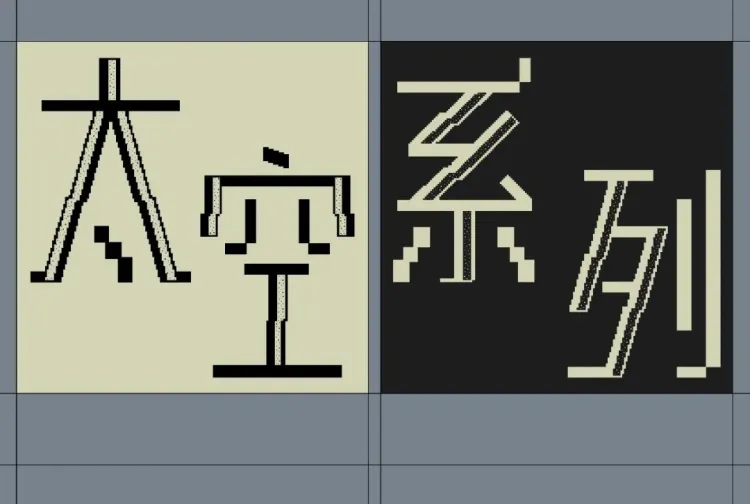

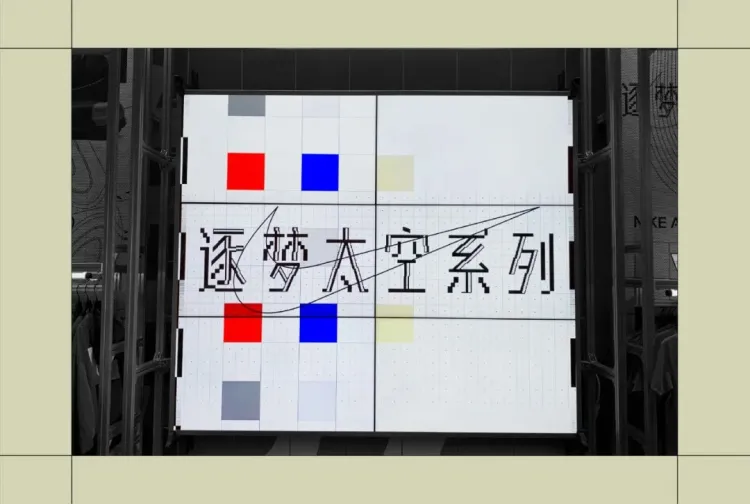

NIKE

SGDA:

您如何描述自己的设计方法?

王远:

在自我认知里,我觉得我的作品应该无法读取出一个很直观的方法论。我更希望自己的内在表达最终外化出的轮廓是开放式的,想要去拥抱和实践自我审美意识里的更多可能性,虽然每一种可能性里都带着我自己的痕迹。花园里有诸多分岔的小径,每一种可能性可能都对应着另一个面向的你。

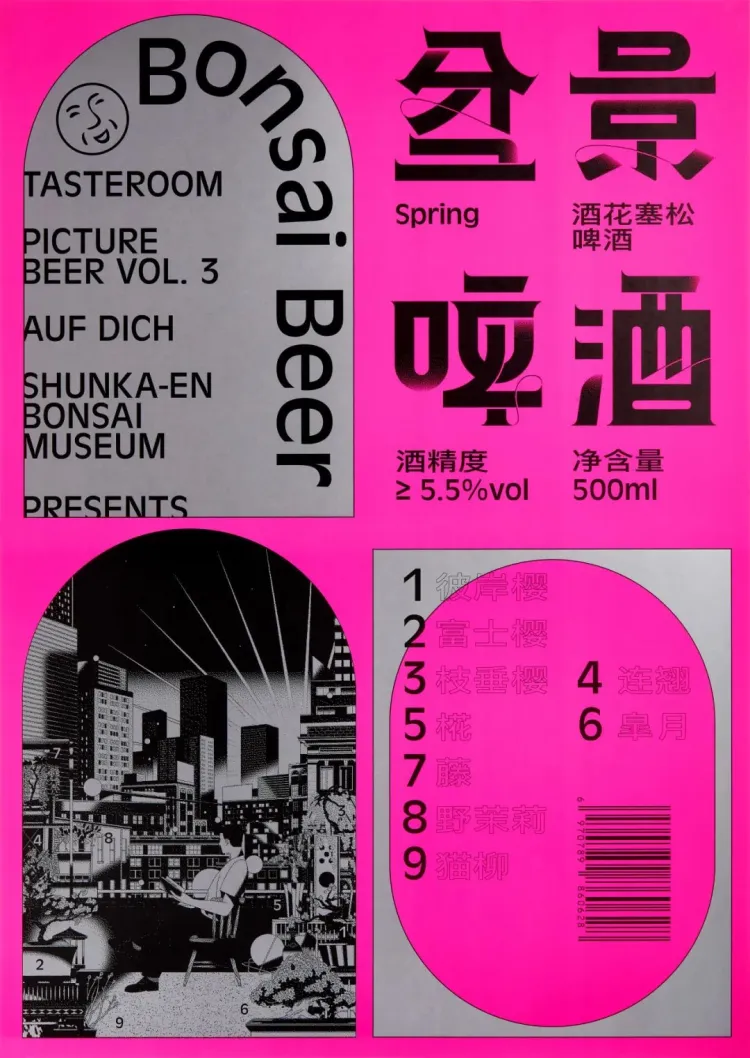

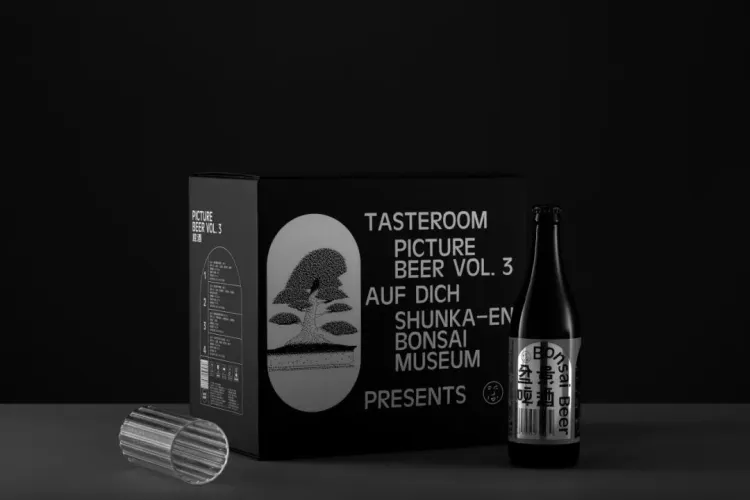

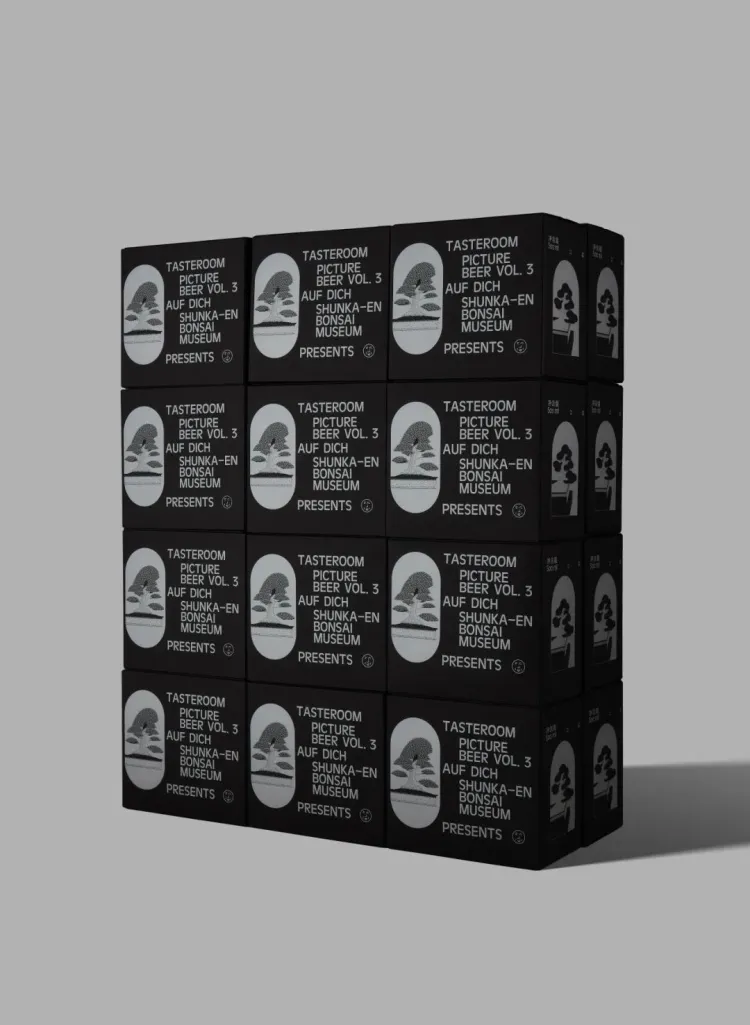

盆景啤酒(feat.潘浩君)

SGDA:

在您创作的海报中,都能看到强烈的字体表达和很当代的插图表现,可以谈谈您在海报设计中的一些思考,以及您对当下海报设计发展的看法?

王远:

我会下意识地去考虑它的第一眼感受。因为我觉得从观看的角度,海报是瞬间性的艺术。海报这个载体像一张小小的SD卡,体量小但承载量大,文本传达、形式美学、手法技巧全部压缩其中,被读取的那一刻要瞬间释放能量从而捕捉观者。

书籍装帧或者整体包装可以通过一页页地翻阅或一步步地拆解,跟随设计师的情绪铺陈而慢慢感受;这其中或多或少会存有一些误差纠正的弹性空间。但海报在可供解读的时间给予上是苛刻的,对于“表达失衡”的容忍空间也是非常有限。

在设计类的竞赛里,我觉得海报类别属于“硬碰硬”式的死亡小组。国内的海报设计给我的直观感受是图形语言以及版式语言当下都过于同质化。互联网的发展给我们提供了一个便捷学习的路径,但是路径之外我觉得需要有更多的自我挖掘和表达,而不是反复咀嚼早已食之无味的东西。同时很多专业度低下的海报展览和竞赛层出不穷,它们看似是关于设计的探讨但实际是对海报设计专业性的消解,对公众和初学者也是一种错误引导。

隐者呼吸

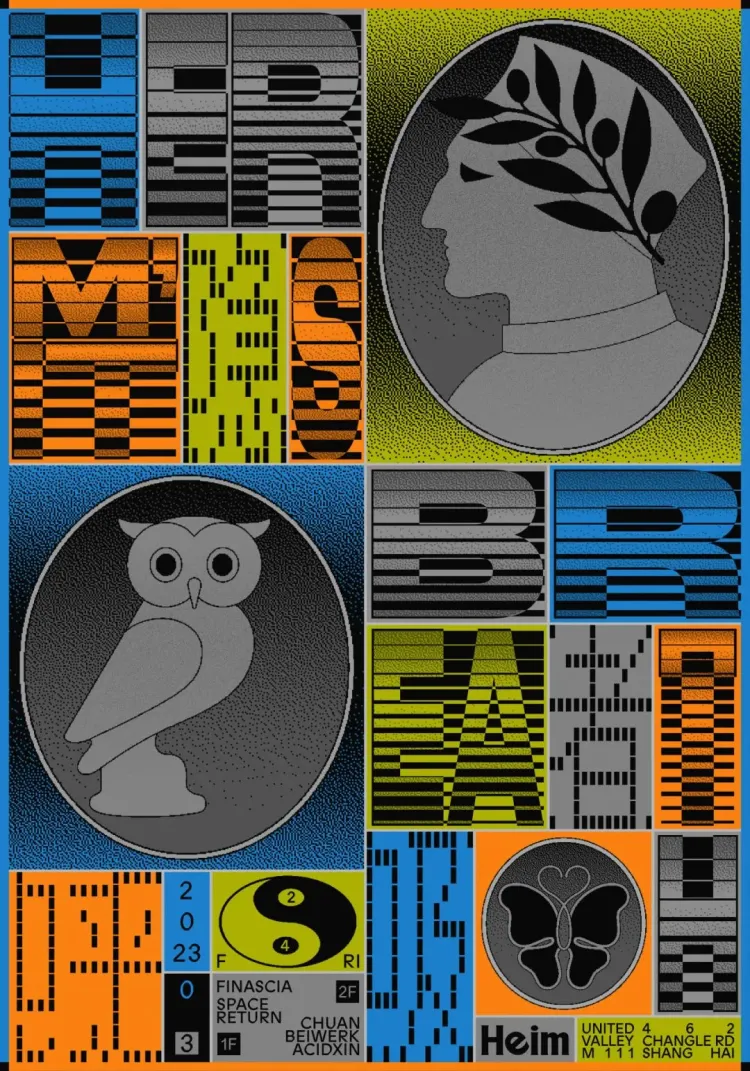

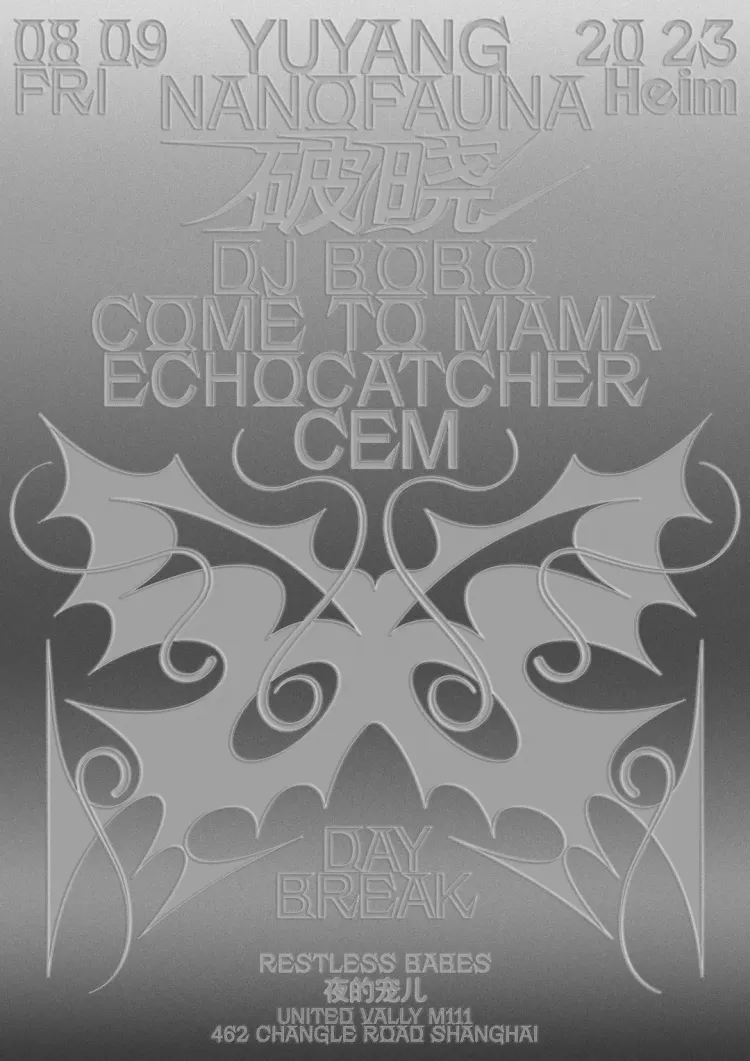

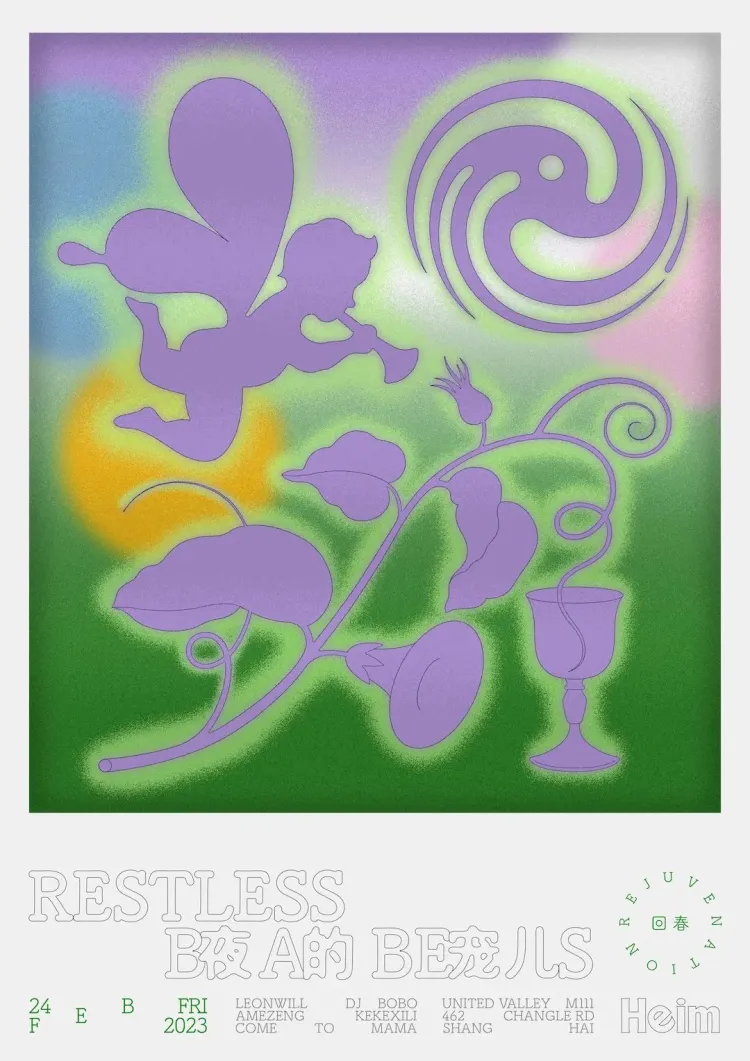

夜的宠儿

解码

SGDA:

您喜欢听音乐吗?若有,通常听什么类型的音乐?这些音乐对您的创作有影响吗?怎样影响?若没有,那您还有什么其他嗜好会影响您的创作?怎样影响?

王远:

歌单里的音乐类型非常多样化。电子、氛围、华语金曲及华语indie等,根据当下的状态播放。在以前的某次采访里,我曾经提到我很爱Pet Shop Boys《Being Boring》这首歌里的一句歌词:“we were never being boring。”我后来把它做成了一个小的装置放在了工作室,某一天回望自己过去的生活和作品时,希望不会觉得太boring,虽然经常觉得boring。

Studio Yuan 工作室

SGDA:

当您遇到设计瓶颈时,会如何调整自己,重新找到灵感?

王远:

之前在德国生活的时候,没有灵感会放过自己,去超市买菜回家做饭。现在会选择死磕,实在彻底没辙了就去运动,从这个创作的困境里暂时抽离。

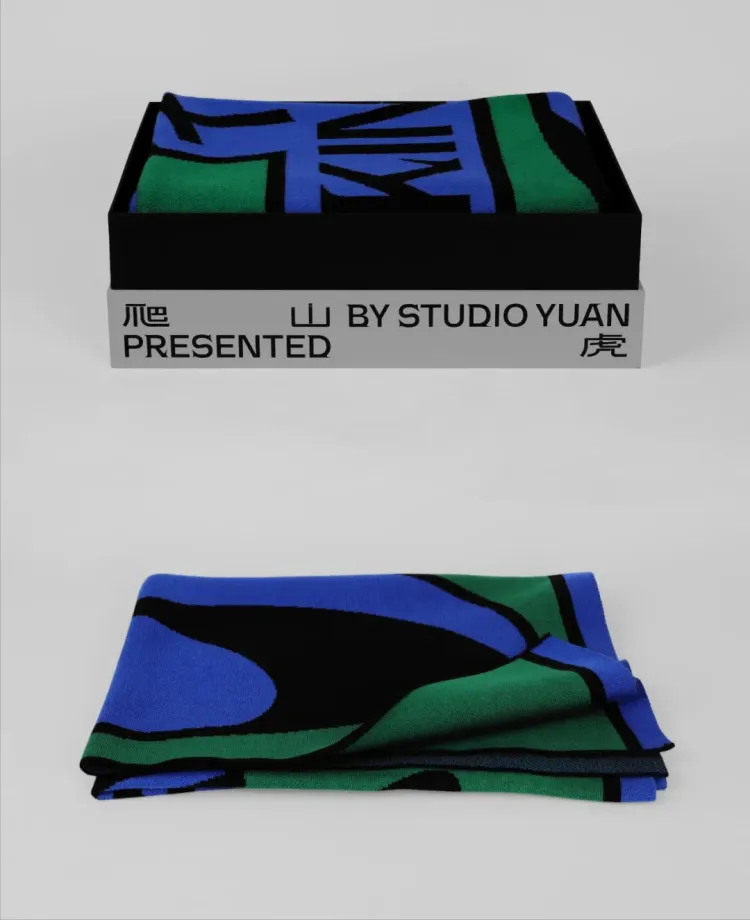

爬山虎

SGDA:

您会做一些自发性的项目吗?

王远:

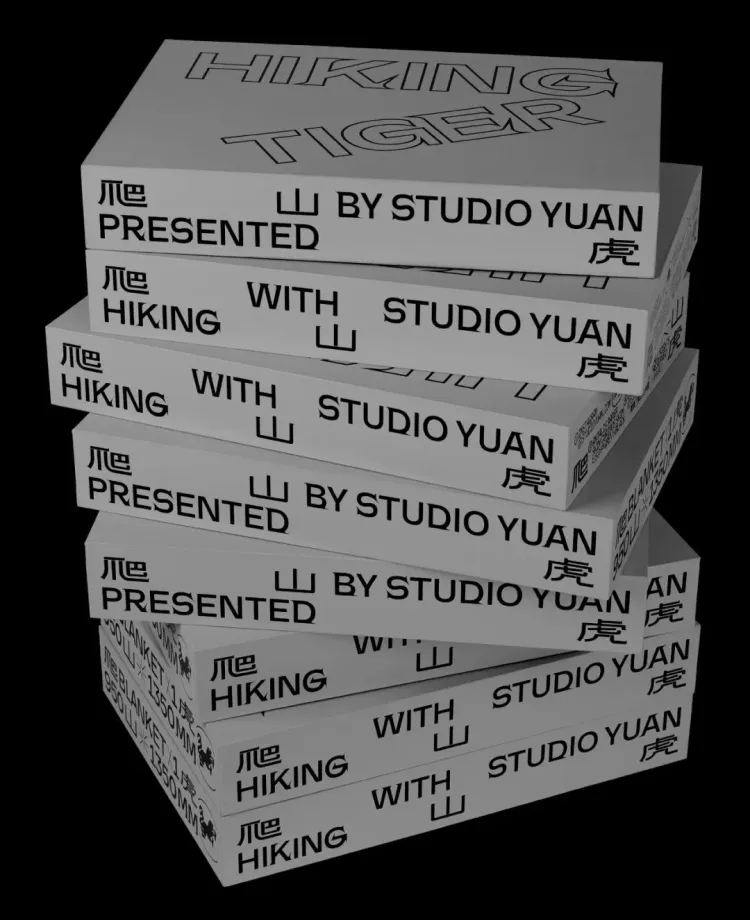

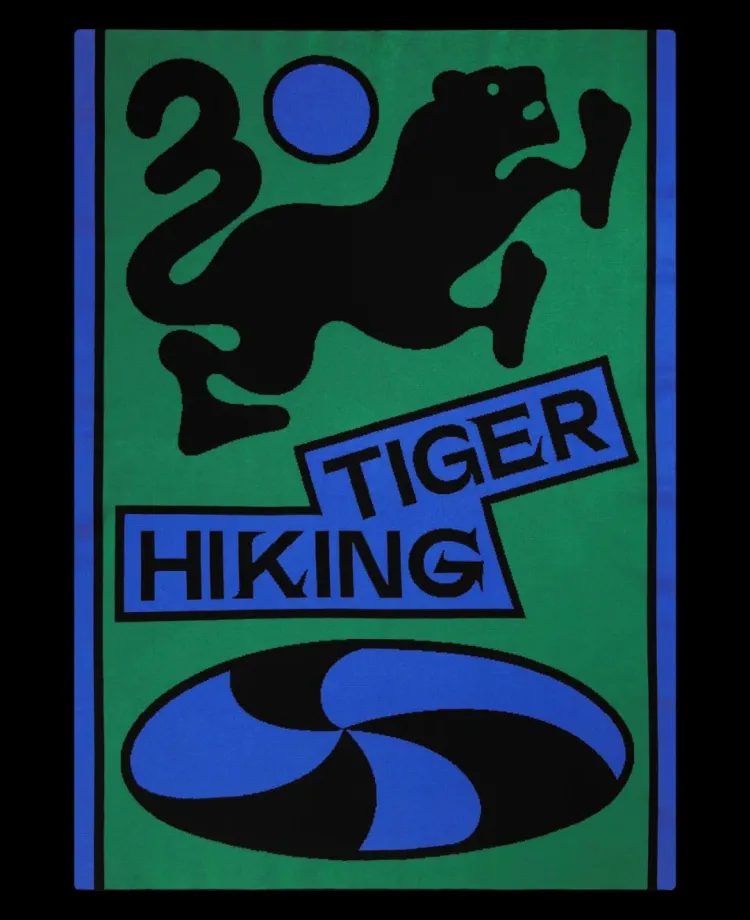

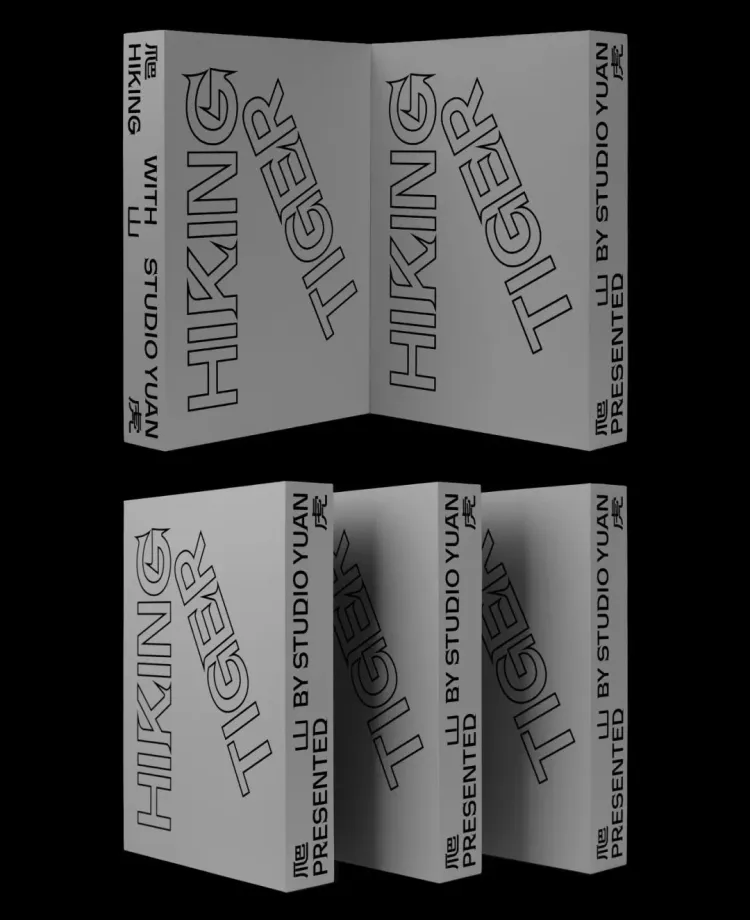

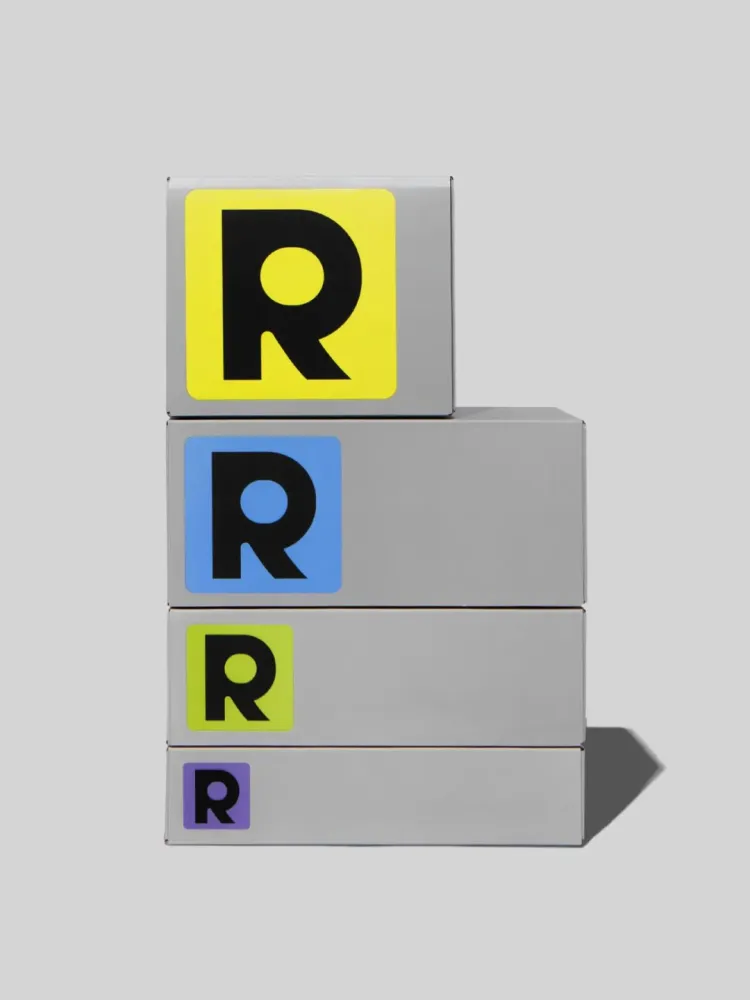

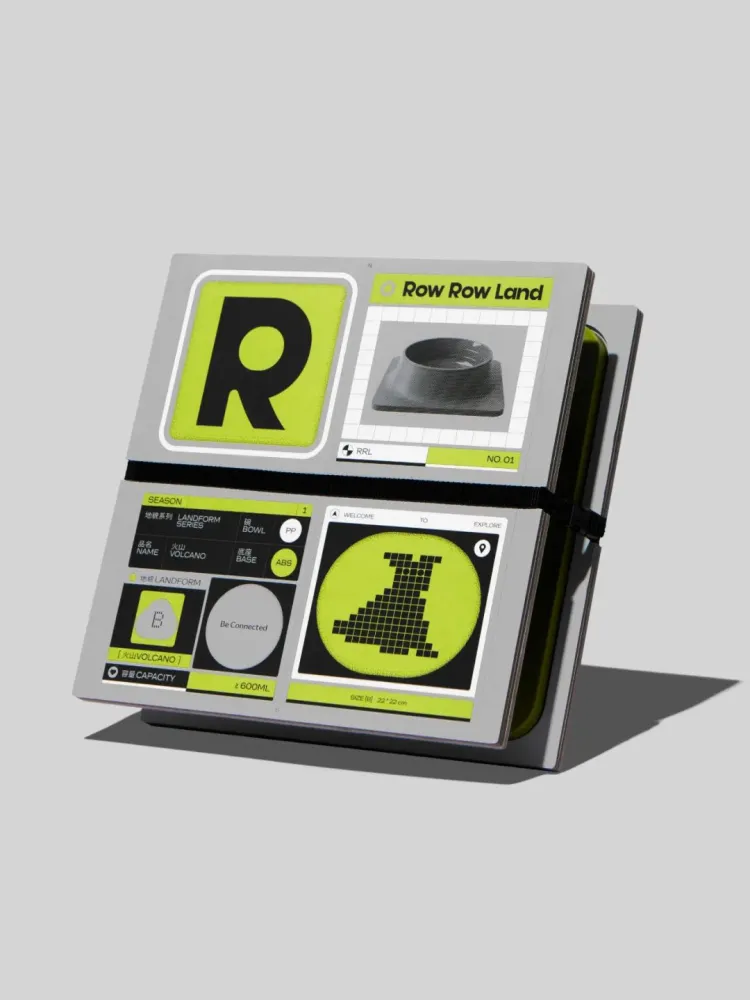

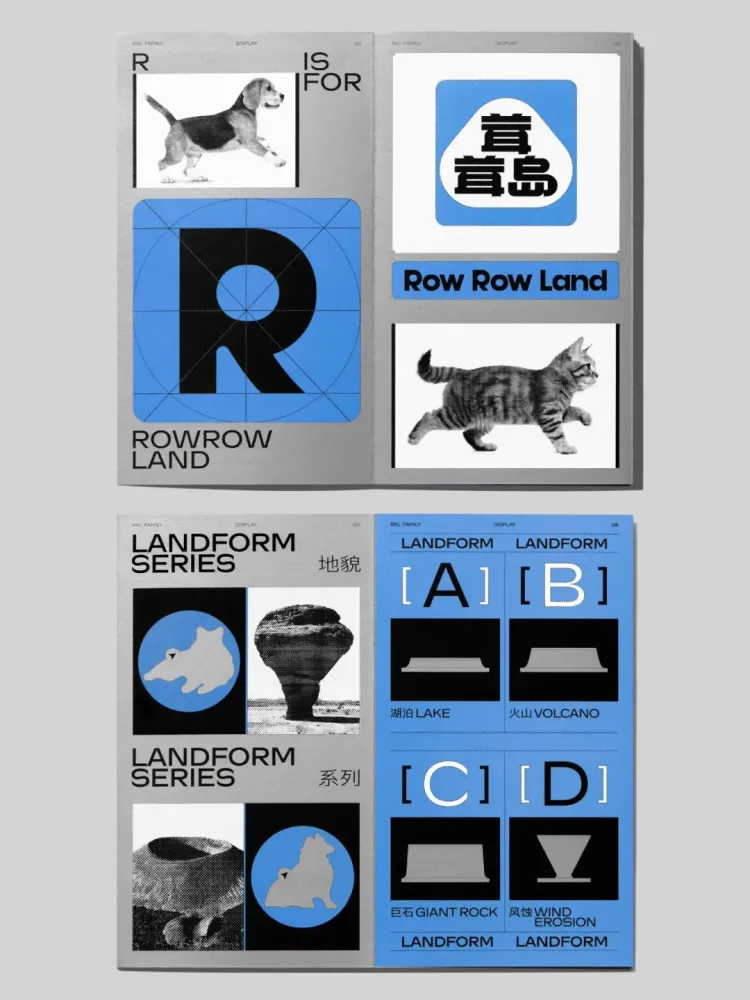

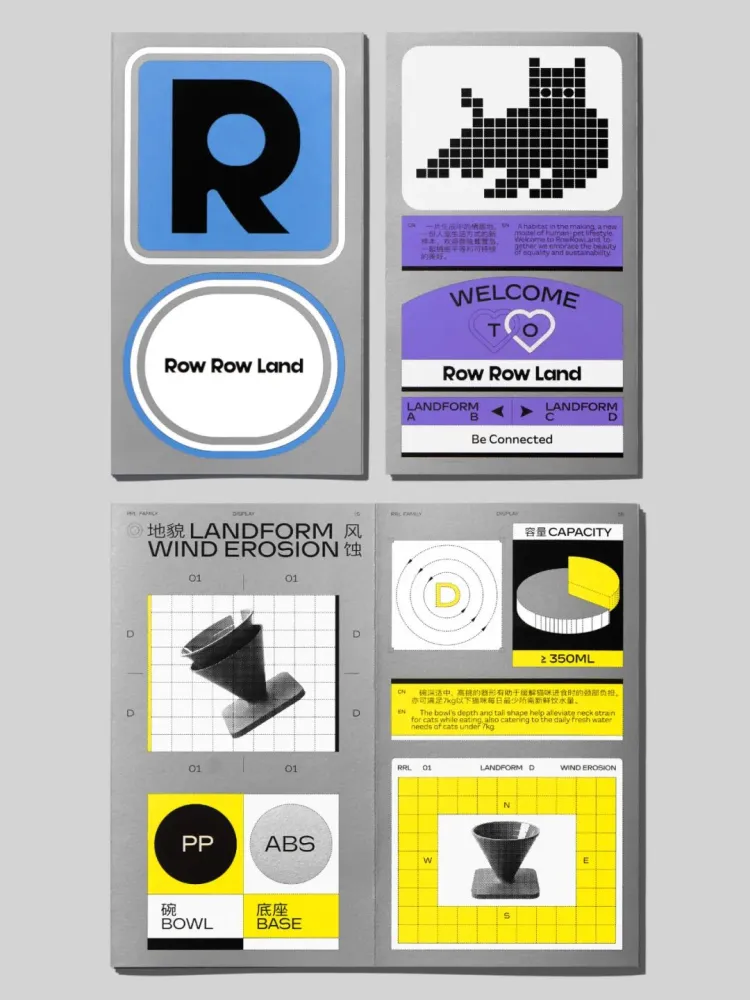

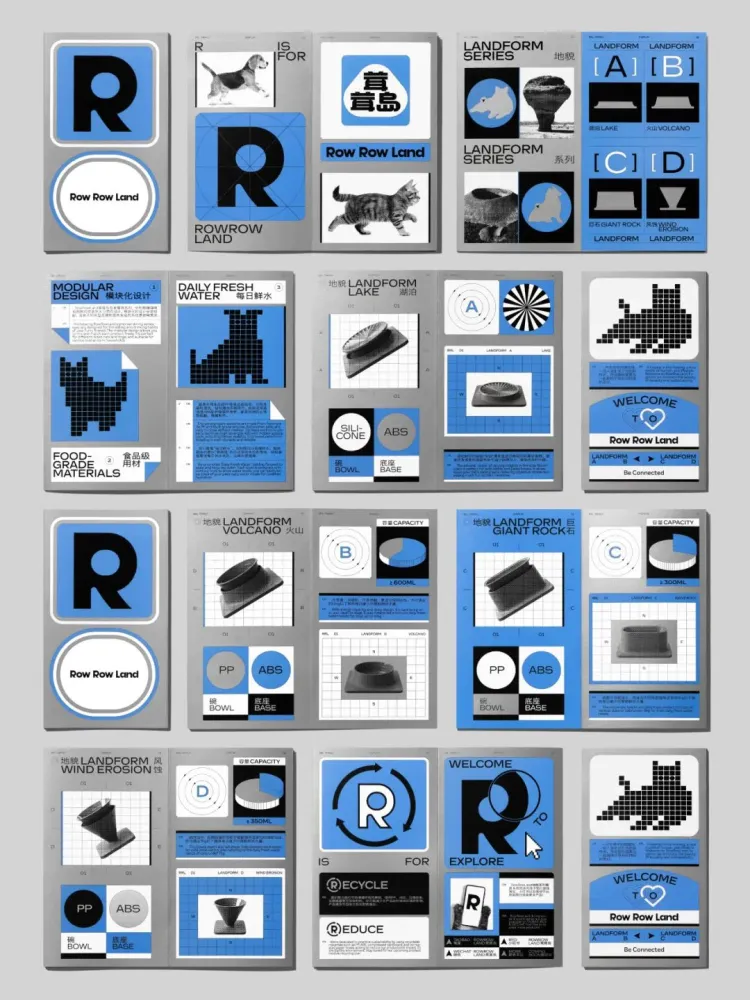

我们目前正在深一脚浅一脚地探索一条新的路径:自主品牌。一个关于人宠生活方式的项目。如何让产品更好地服务于猫猫狗狗们的平日生活?如何让设计语言以不刺眼的方式让消费者眼前一亮?这些思考让我们在不断推翻和重建的过程中无限趋近于品牌的初衷。我们期待用理性的设计创意和感性的入微关怀为宠物类消费领域带来一份新的品牌样本。

←左滑查看更多

RowRowLand 茸茸岛

SGDA:

您认为哪个项目最能代表您希望工作室未来的发展方向?

王远:

上一个问题里的宠物项目可以代表工作室正在行走的方向,即通过一条视觉DNA螺旋将Branding、整体包装、动态等点线面式地编织起来,清晰化地塑造一个品牌的轮廓和性格。用设计的语言帮助客户把故事讲得生动和丰满。

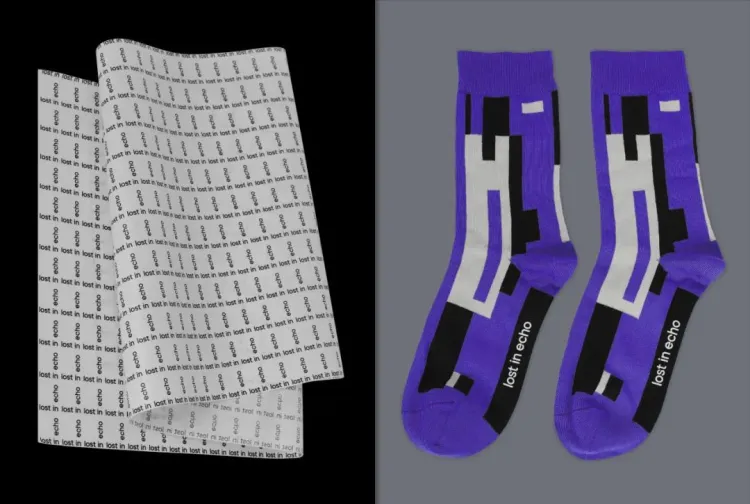

lost in echo

SGDA:

得奖对您意味着什么?如何看待设计奖项?

王远:

得奖是一种时效性很短暂的奖励。以健身做为比喻,它是阶段性努力后的一种身体反馈。你看到了肌肉隆起,你看到了力量上涨,但这种膨胀是暂时性的,没有持续性地夯实只会回落和消解。将自己反复置于新的肌肉撕裂、酸痛和充血之中才会得到新的成长。

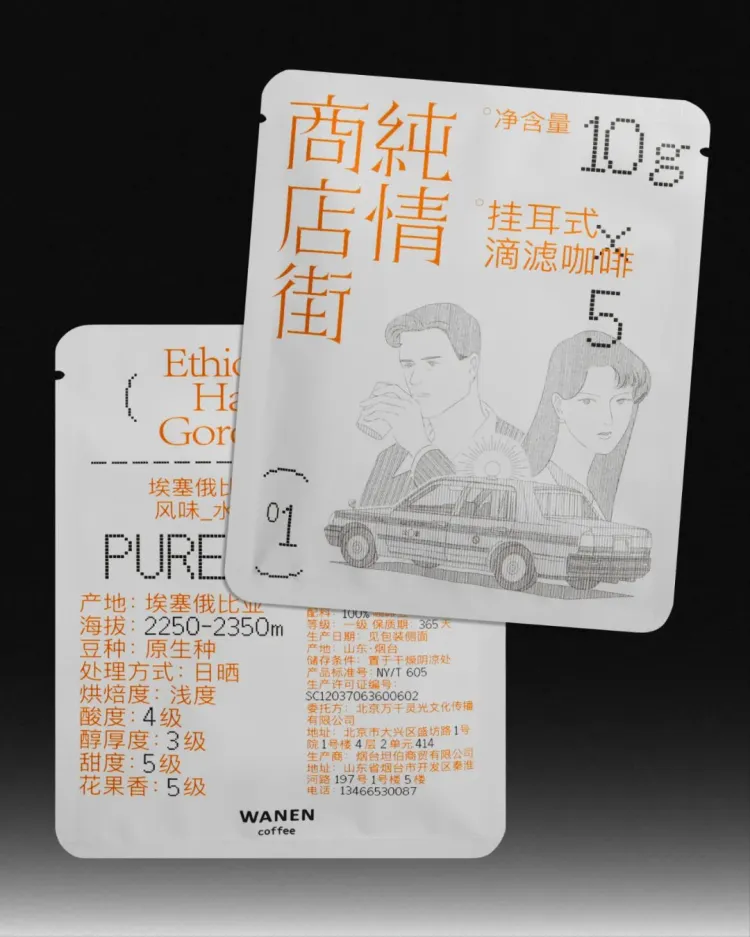

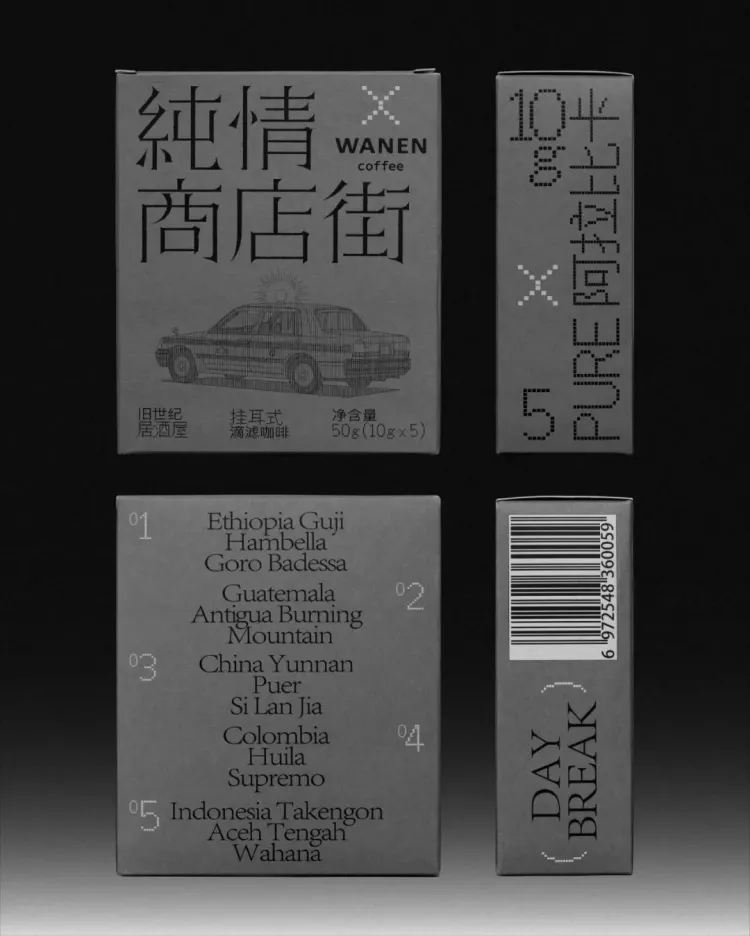

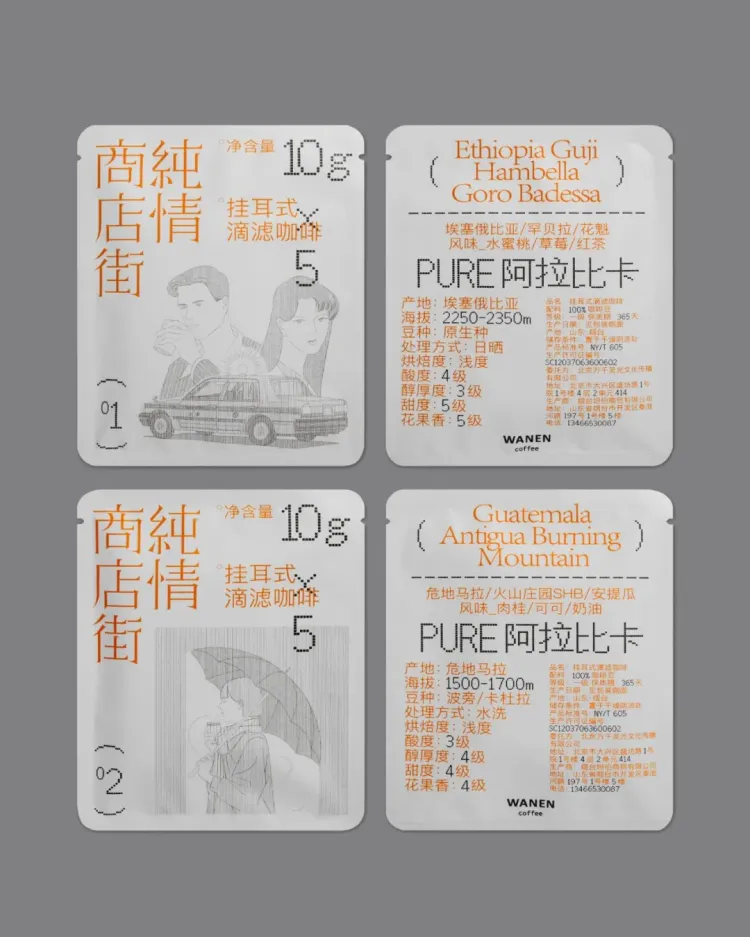

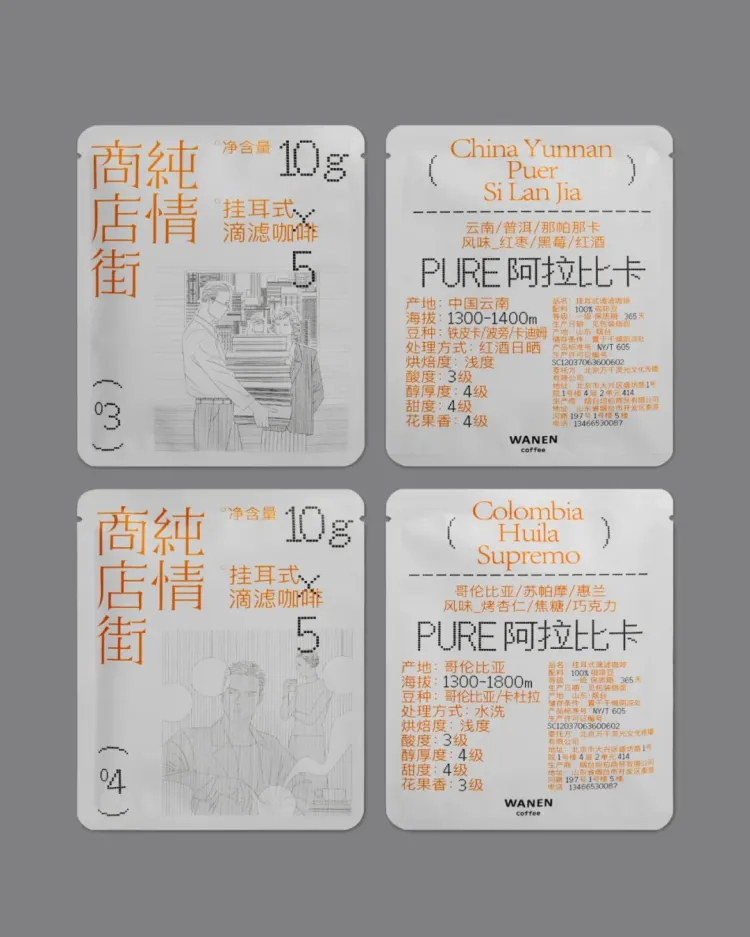

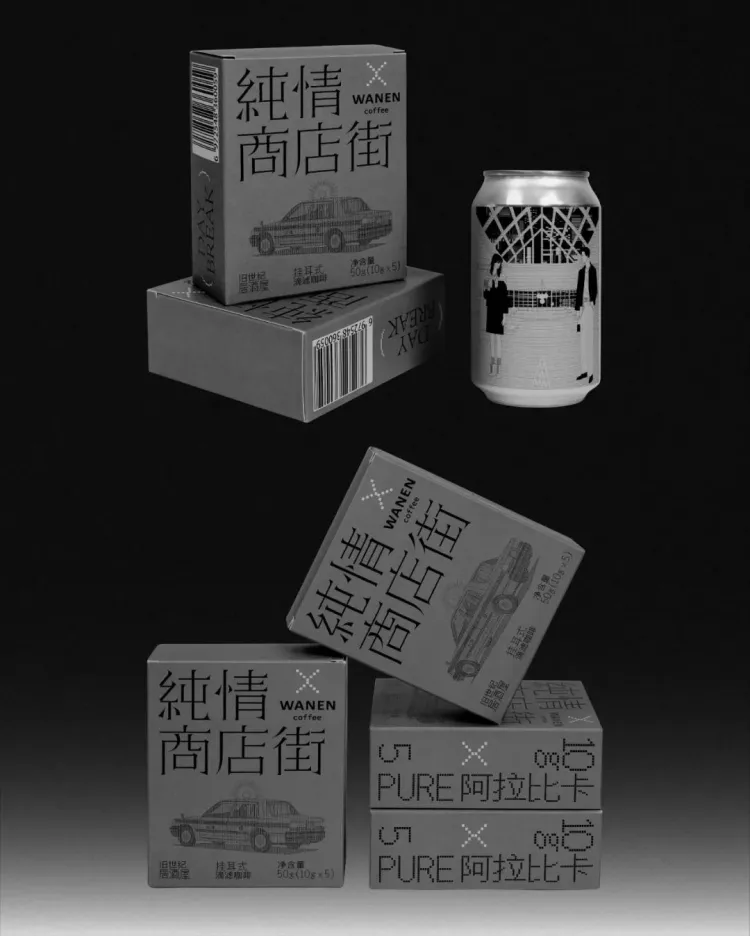

纯情商店街(feat.潘浩君)

SGDA:

如何看待上海的设计环境?

王远:

曾经在以前的采访里回答过类似的问题,我觉得上海是一座寒暖流交汇的城市,一直在涌动和冲撞。和中国其他城市相比,上海是非常多元化的存在,有着各色各样的土壤。这些土壤为不同的文化和审美提供了生发的养分,设计也不例外。尤其是大量的海外留学生和年轻设计师汇入上海,small studios 在有限的单位面积和员工体量下输出了很多精彩的设计内容和能量。上海设计师的类型也相对多样化,每个需求方向似乎都可以找到与之相匹配的个人或团队。

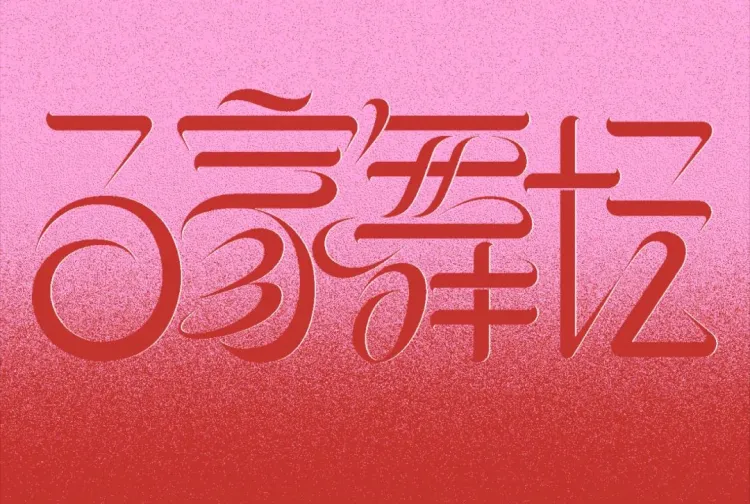

百家舞坛

SGDA:

如今技术进步了,大众也可以轻松地开始从事设计。这是一个设计被社会广泛接纳的时代;与此同时,设计师的稀缺性也受到了影响。在这个时代变革的今天,您觉得平面设计的价值是怎样的?

王远:

稀缺性的东西被稀释往往意味着它变得更加普及,在这个层面上不是一件坏事。平面设计在设计领域长期处于被低估的位置,科技的发展让本就不高的门槛显得愈发低矮。

但平面设计真正的门槛在门里面,知识储备、概念和审美、分析和沟通能力每一道都是关卡。同时,平面设计不是字面上的平面化和单一化,它不仅仅关乎形式美学,更涉及到传达信息、引导用户体验等方面。在信息过载的时代,平面设计师们需要帮助人们去过滤和理解复杂的信息,创造出更具吸引力和易于理解的视觉内容。

如今,科技的发展让我们可以轻松地借助某个APP或者套用某个设计公式就做出一些相对看得过去的东西。在这样的趋势下,设计师是选择坚持自我还是人云亦云,这是一个绝对的分水岭。在这些千篇一律里,或许我们需要敢于“Think Different”和“试错”,提出新的问题,解决新的问题,而不是在已经被反复验证的答案里一直验算。

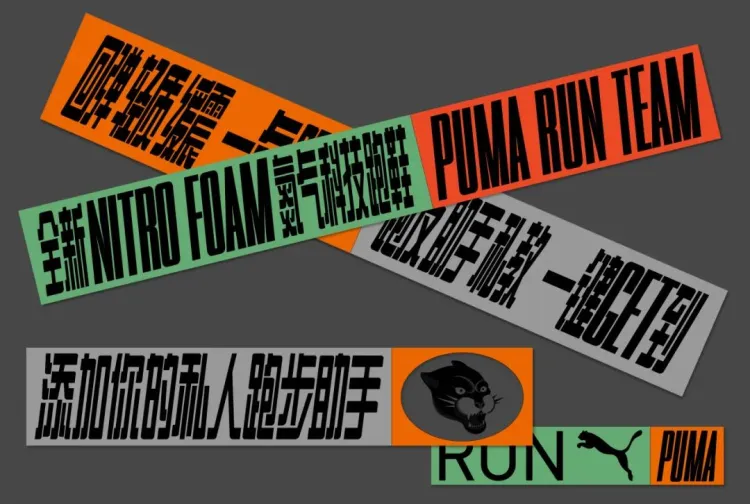

Puma Run

SGDA:

对于年轻设计师们有什么想说的?

王远:

不要抄袭以及反复模仿。

SGDA:

在日常生活中是如何度过闲暇时光的?有哪些特别喜欢的休闲活动?

王远:

终于爱上了健身。这是最近最值得开心的事情。

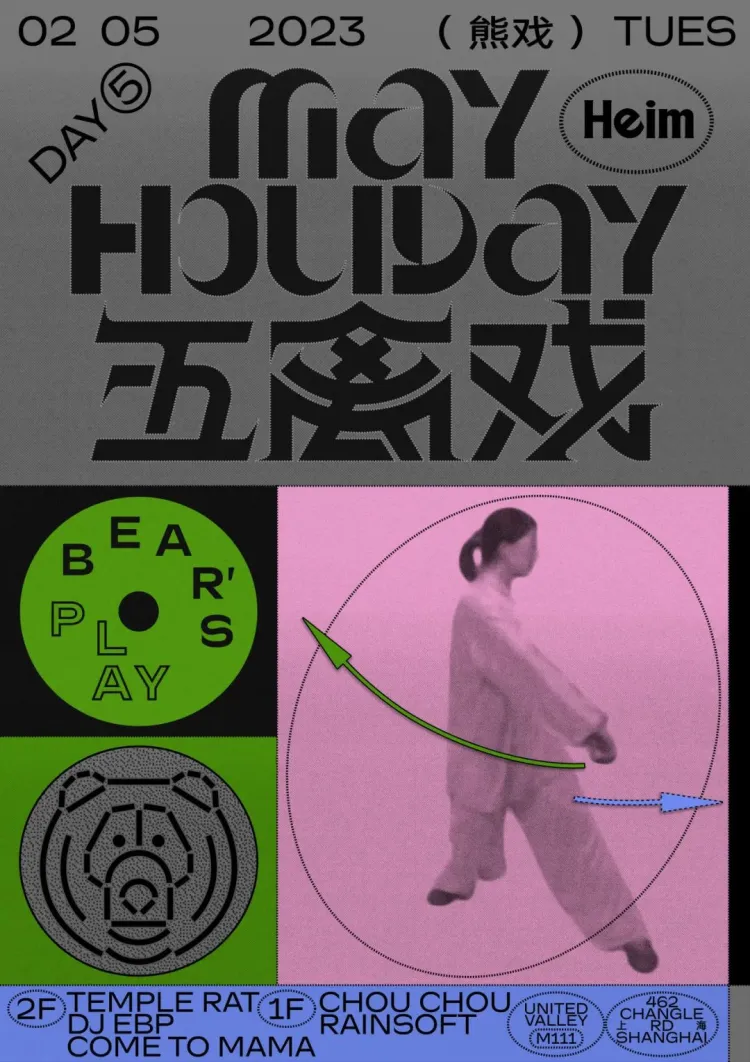

五禽戏

SGDA:

这些兴趣爱好对您的设计工作有哪些积极影响?

王远:

可以减少一些职业伤害,比如腰间盘突出?

SGDA:

能否分享一个您从生活中获得灵感并成功应用到设计作品中的例子?

王远:

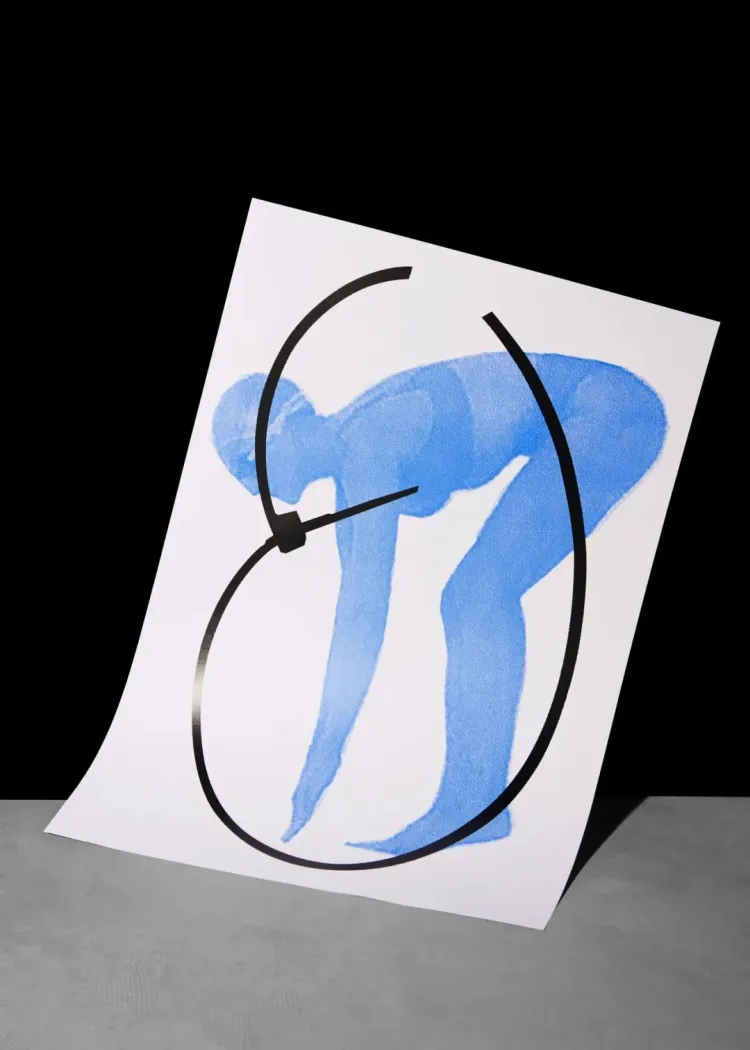

不确定是否成功,但自我满足的一件丝网印刷作品:《跳水》。当时跟随Patrick去葡萄牙短学期旅行,波尔图的民宿对面是一个健身馆,外墙的广告图像已经褪色,但我觉得这个跳水的动态非常的优美,于是记录了下来。黑色的尼龙扎带也是在一个路边的立牌上随手拍的,后来我把这两个在场景里没有关联属性的图像叠加在了一起。这种随机性很强的记录被有机关联让我觉得有趣。

《跳水》

SGDA:

分享一个喜欢的品牌。

王远:

喜欢Serapis。(官网:serapis.cc)

SGDA:

分享一位喜欢的设计师或艺术家。

王远:

喜欢Peter Doig的画,Lucie Rie的陶器。

SGDA:

分享一款喜欢的字体。

王远:

Strikt Sans

SGDA:

您最初是怎样接触到SGDA?是否有故事可以与我们分享?

王远:

在南京读书的时候,大学图书馆里有一系列SGDA的会员年鉴和GDC作品集,那是和SGDA最初的接触,也是读书时期翻了又翻的学习资料。

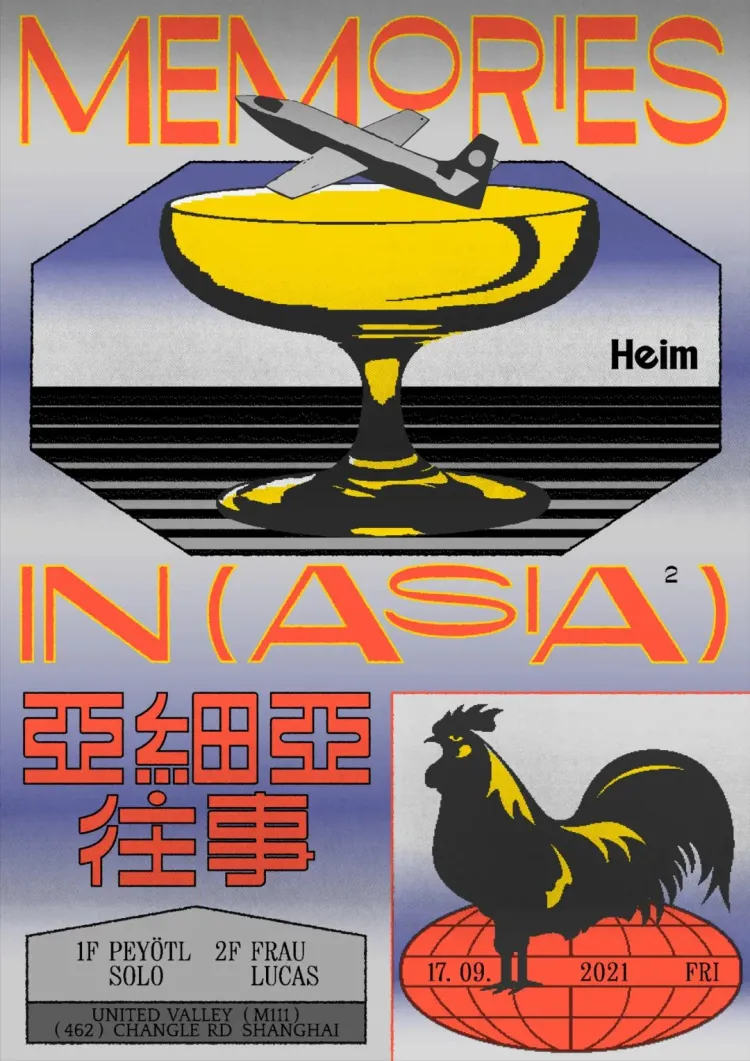

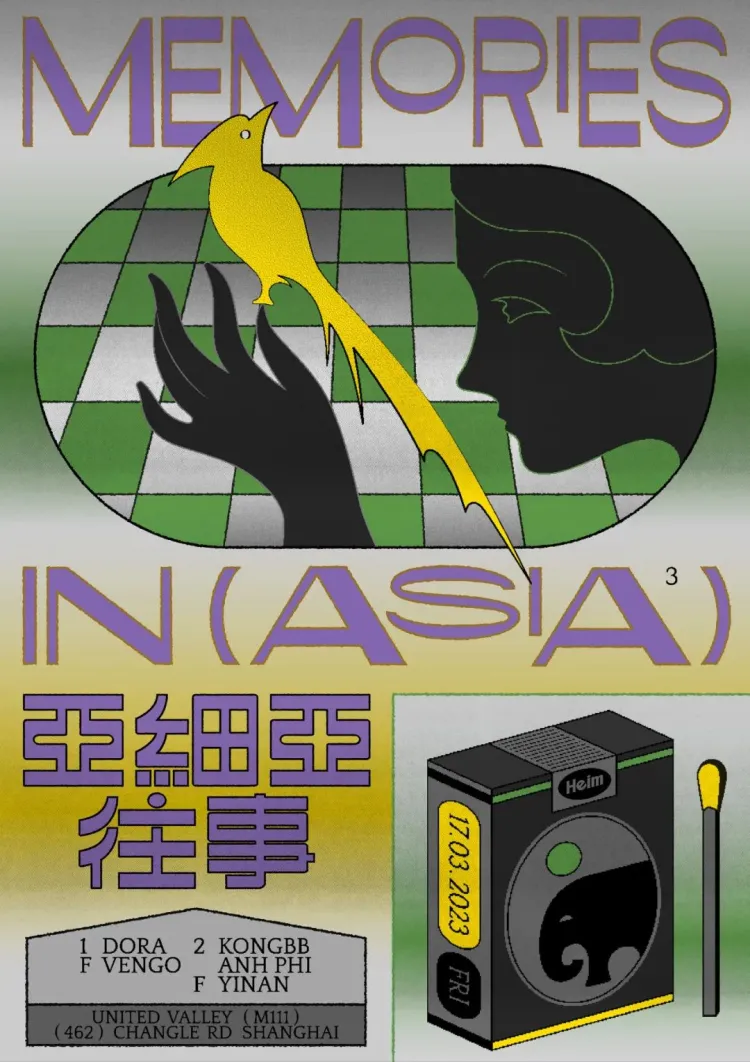

亚细亚往事

SGDA:

对于SGDA的未来发展,有什么期盼与建议?

王远:

希望SGDA可以将展览更加细分,并且系列化地呈现。字体设计、书籍设计、品牌设计、海报设计等都能有与之对应的精品展览。相比于大而全的展览,我更期待小而精的展览,向更细微和深入的方向挖掘。

组委会

王粤飞、陈绍华、韩家英、毕学锋、张达利、董继湘、韩湛宁、马深广、曾军、冯志锋、杜峰松、朱德才、刘永清、宝斌、许礼贤、郭东、管普查、宋博渊、王江涛、张昊、曾令波、刘钊、夏江南、邓远健、张涛、关抒、孟申晖、麦观林、程晓炳、方钰文、林溪、欧俊轩、史春生、余子骥

本文图片均来源于受访者

采访|陆俊毅、关抒

编辑|余宝丹

校对|关抒、余宝丹

视觉设计|徐伟鑫

关于SGDA

深圳市平面设计协会(SGDA)成立于 1995 年,是国内首个非牟利的平面设计专业组织,旨在展现杰出的设计成就、鼓励和促进专业创作和探索的学术精神,推动社会对设计的关注和平面设计发展。促进协会和国际专业机构的学术交流。协会尊重每一位会员的同时让会员分享协会的荣耀、并努力成为观念开放和领先的学术研究者和专业实践者。

SGDA 秘书处

电话 Tel|0755 - 8860 6391

邮件 E-mail|info@sgda.cc

官网 Web|www.sgda.cc